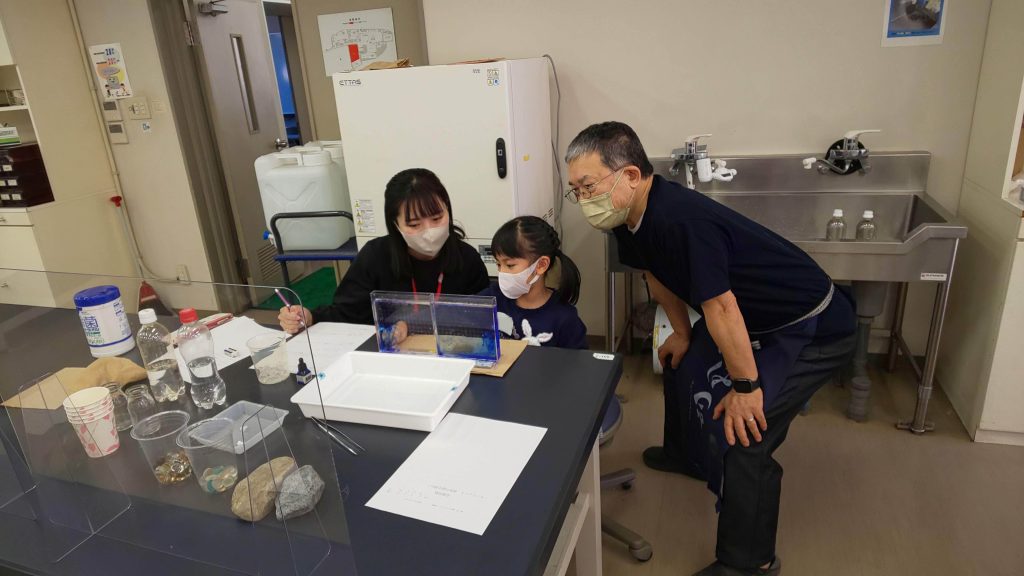

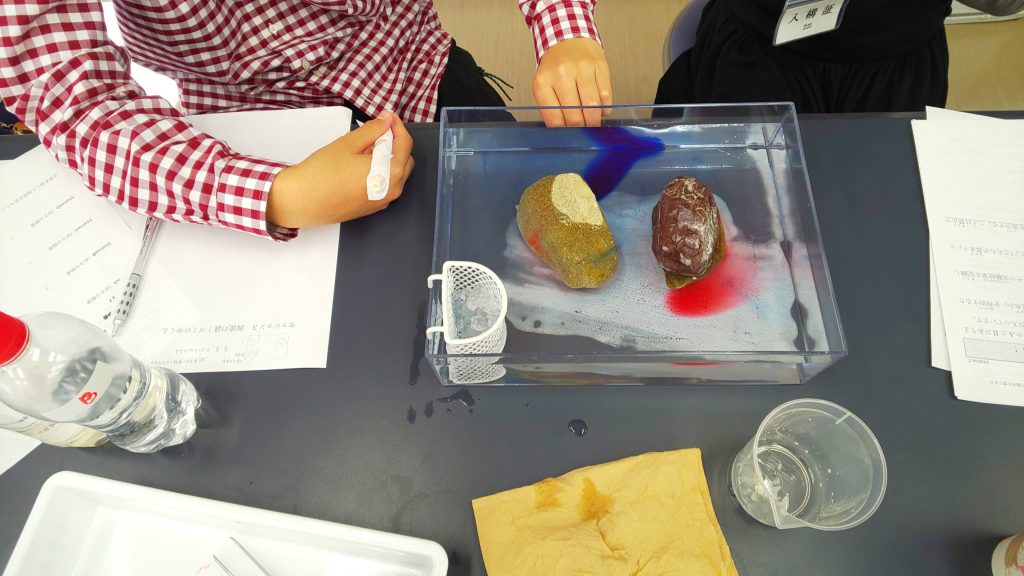

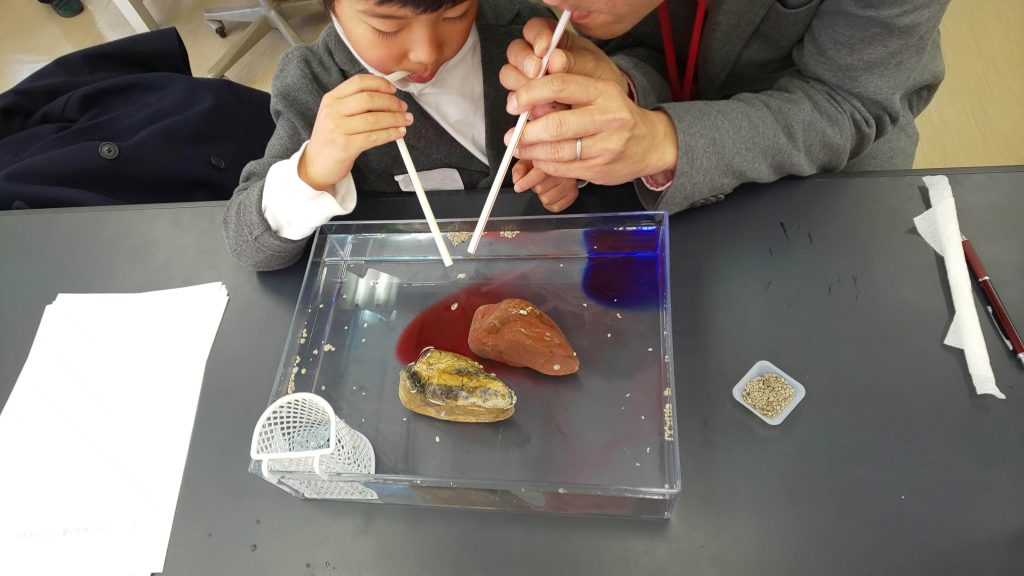

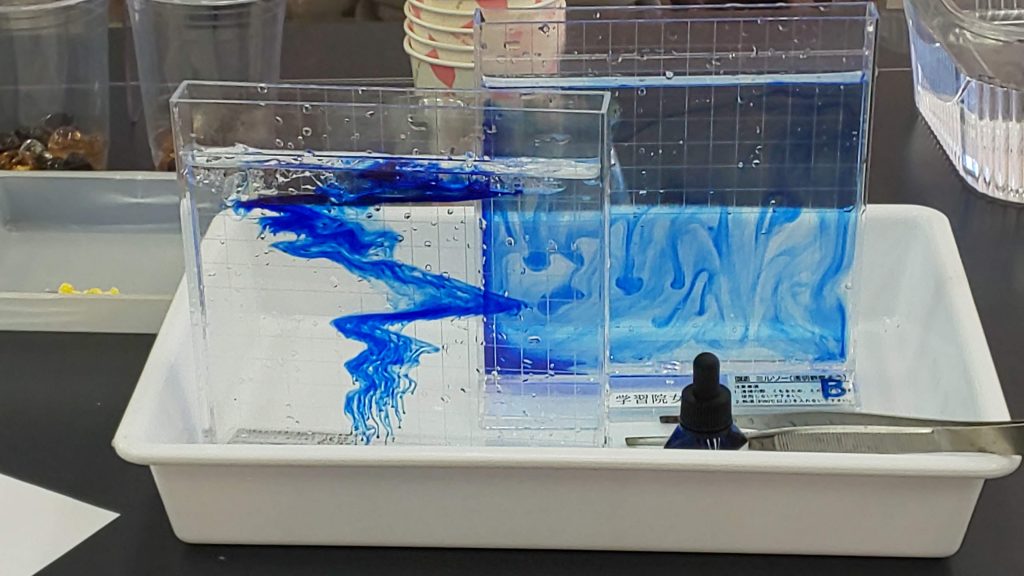

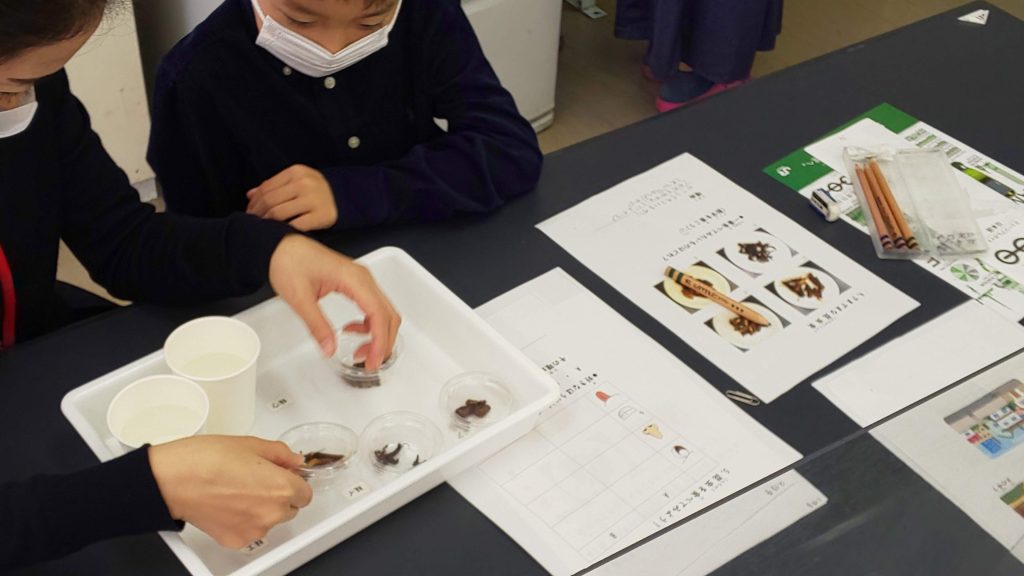

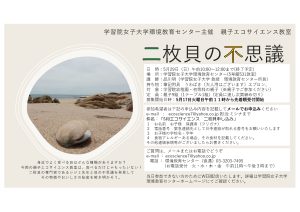

二枚貝の不思議 食べるだけじゃもったいない!

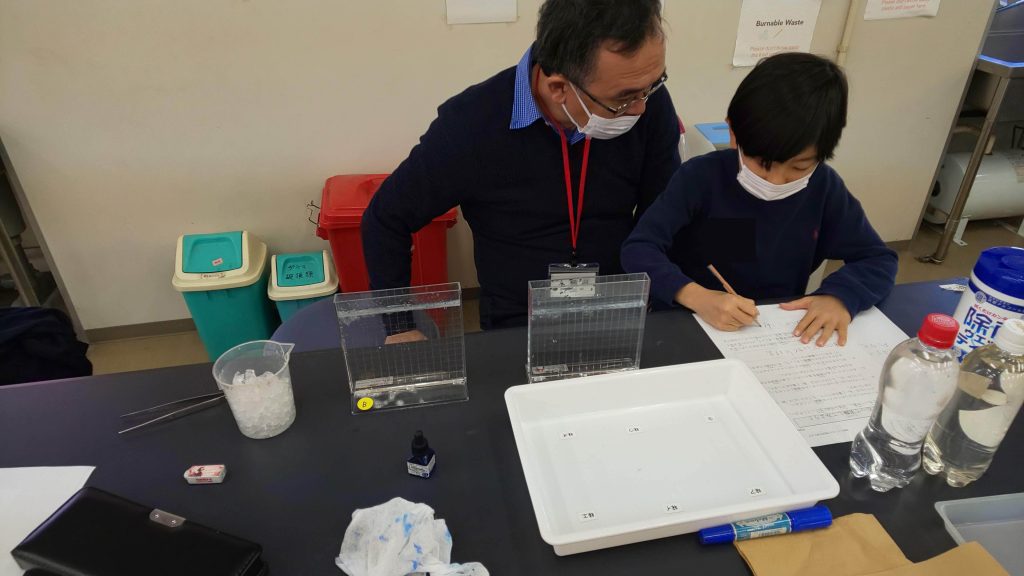

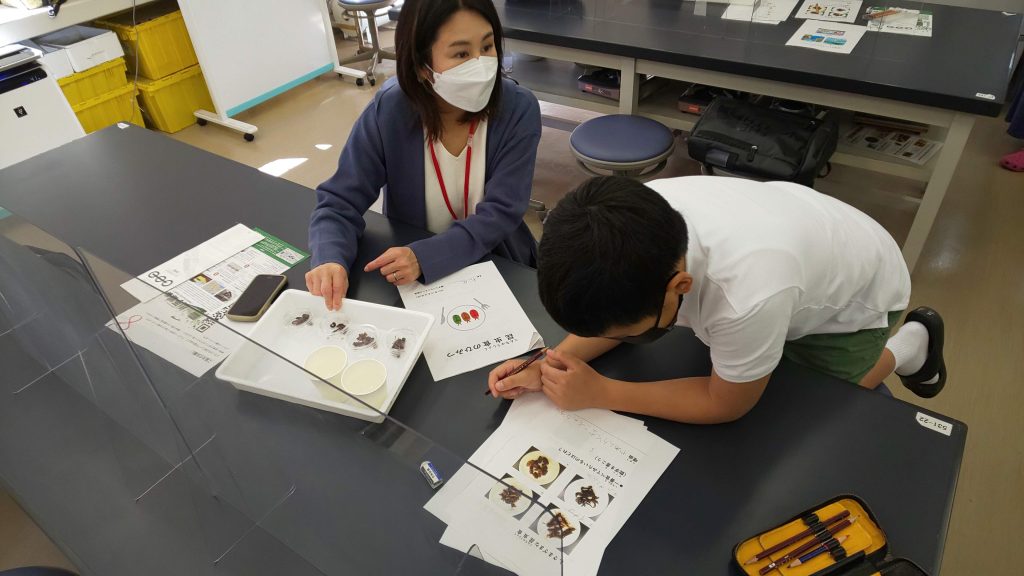

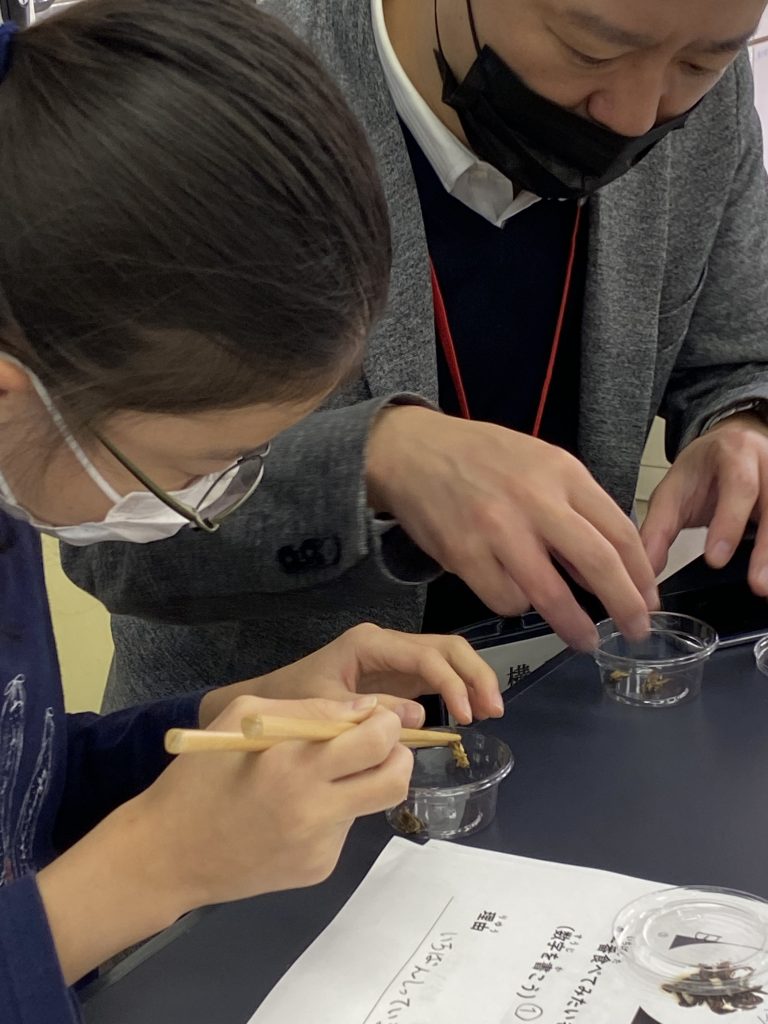

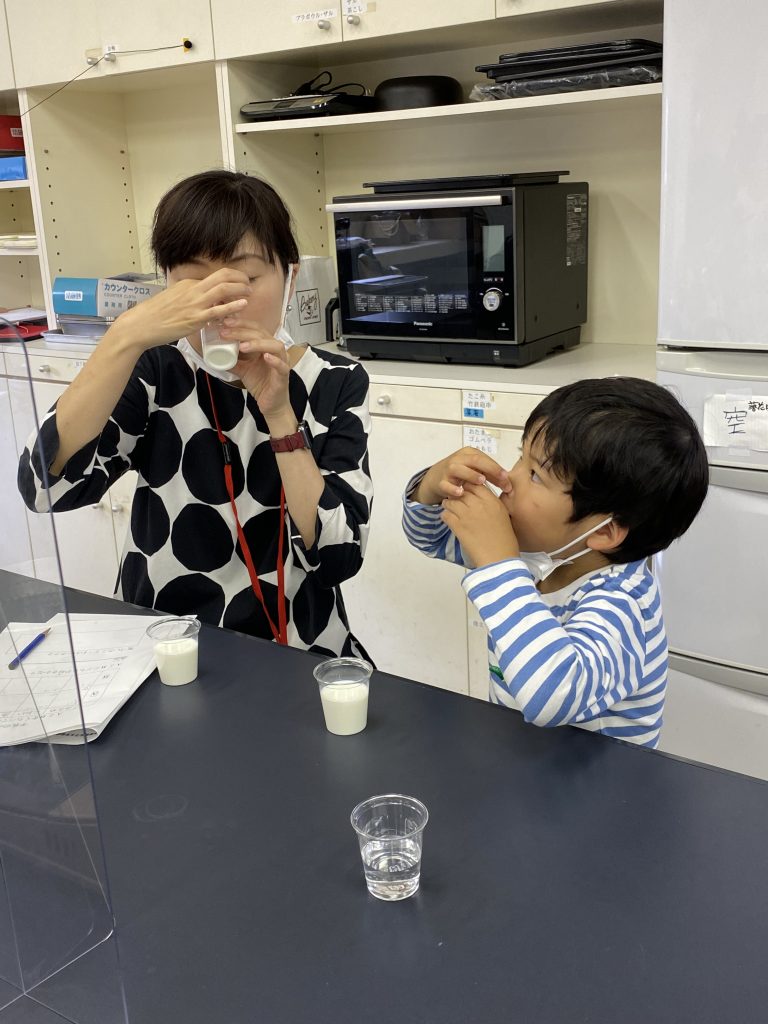

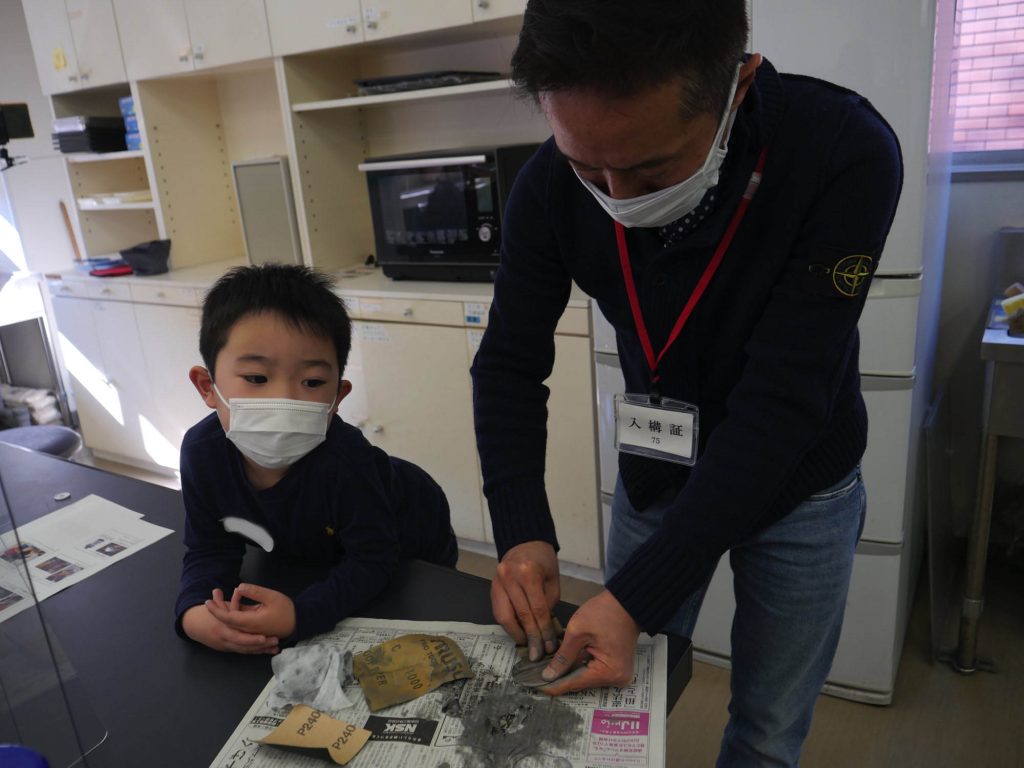

二枚貝の専門家であるシジミ先生と貝の不思議を発見してその特徴やおいしさの秘密を解き明かそう

日 時:5月29日(日)午前10:00~12:00まで(終了予定)

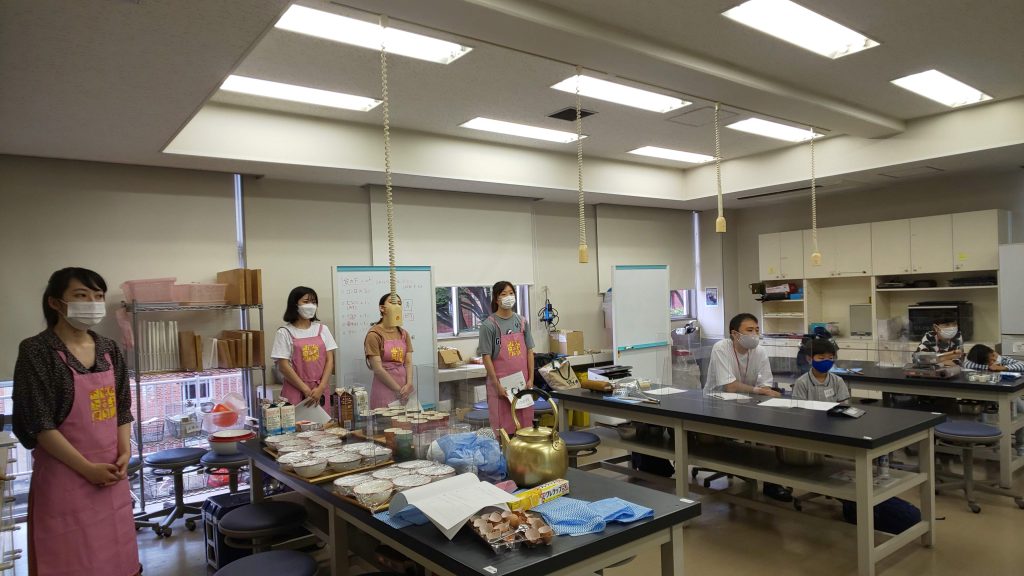

場 所:学習院女子大学環境教育センター(5号館531教室)

講 師:品川明(学習院女子大学 教授 環境教育センター所長)

持ち物:筆記用具 うわばき(大人用はございます)エプロン、

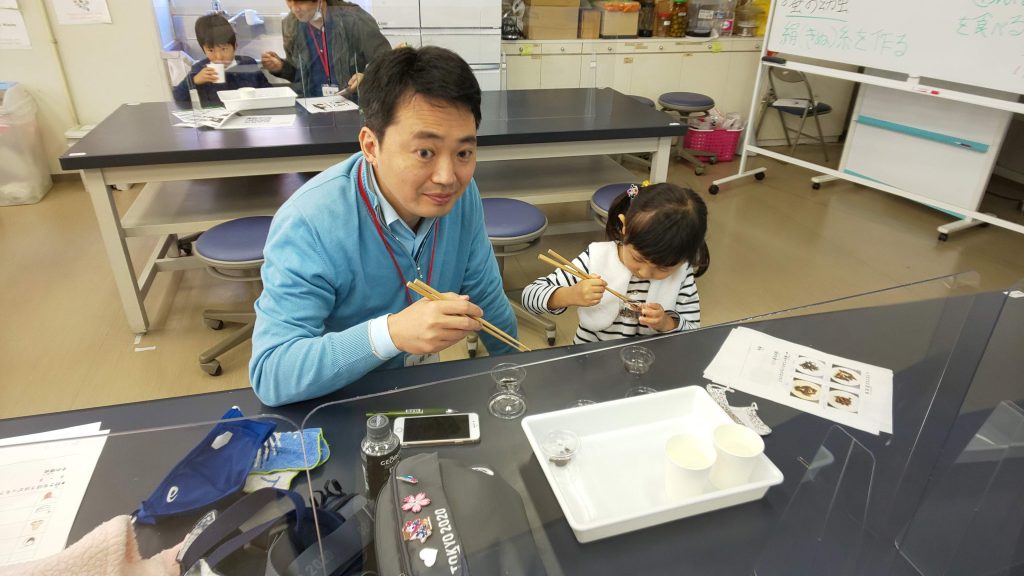

対 象:学習院幼稚園・初等科の親子(※親子でご参加ください)

定 員:親子9組(1テーブル1組)(定員に達し次第締め切り)

募集開始日時:5月17日火曜日午前11時から先着順受付

参加希望者は下記の申込み内容を記載してメールでお申込みください

e-mail : ecoscience7@yahoo.co.jp 担当:ミシナまで

件名:「5月エコサイエンス 二枚貝申し込み」

1 お名前 お子様 保護者(フリガナ)

2 電話番号 緊急連絡先として日中連絡が取れる番号をお願いいたします

3 お子様の学校名・学年

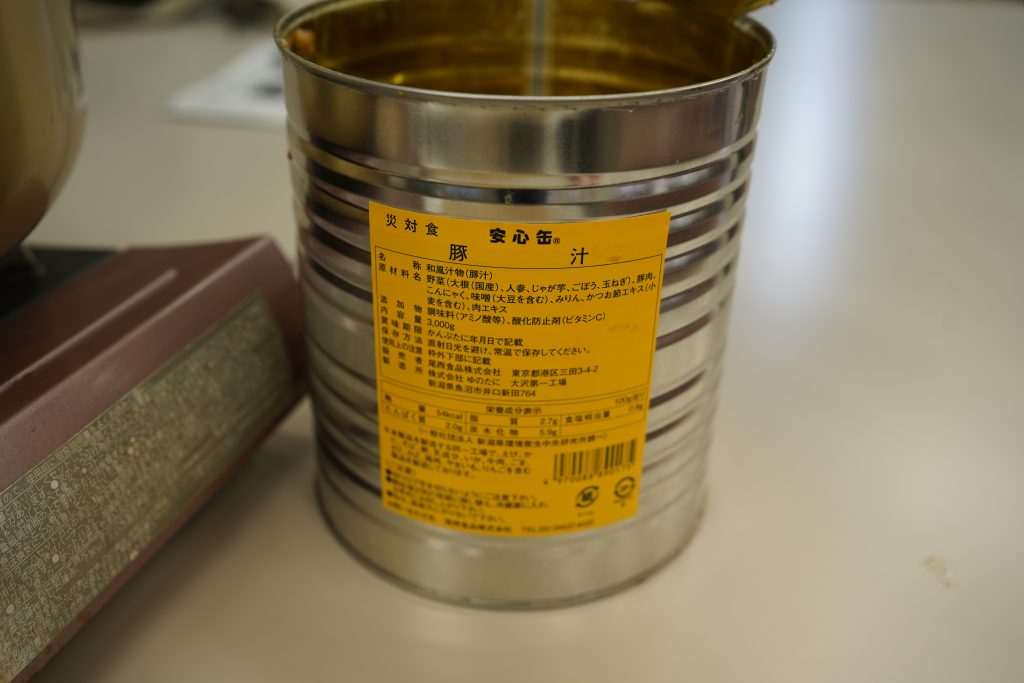

4 食物アレルギーある場合、その食材を記載してください。

その他連絡事項等がございましたらお書きください。

※その他詳細は募集チラシをご覧ください。

——————————————————

WEB参加者募集

今回の親子エコサイエンス教室は当日参加できない方のためにZOOMを利用したWEB配信いたします。

WEB参加希望の方は、件名に「エコサイエンスWEB参加希望」と記載して本文にお子様のお名前・学校名(幼稚園、初等科)・学年 を記載して申し込みください。

開催日前に確認メールとZOOMのURLを送らせていただきます。

WEB参加者の方には材料のリストを送らせていただきますので、各自でご準備をお願いいたします。